L’intelligence des arbres : pourquoi les feuilles mortes sont un trésor pour votre jardin

Le processus fascinant qui précède la chute des feuilles

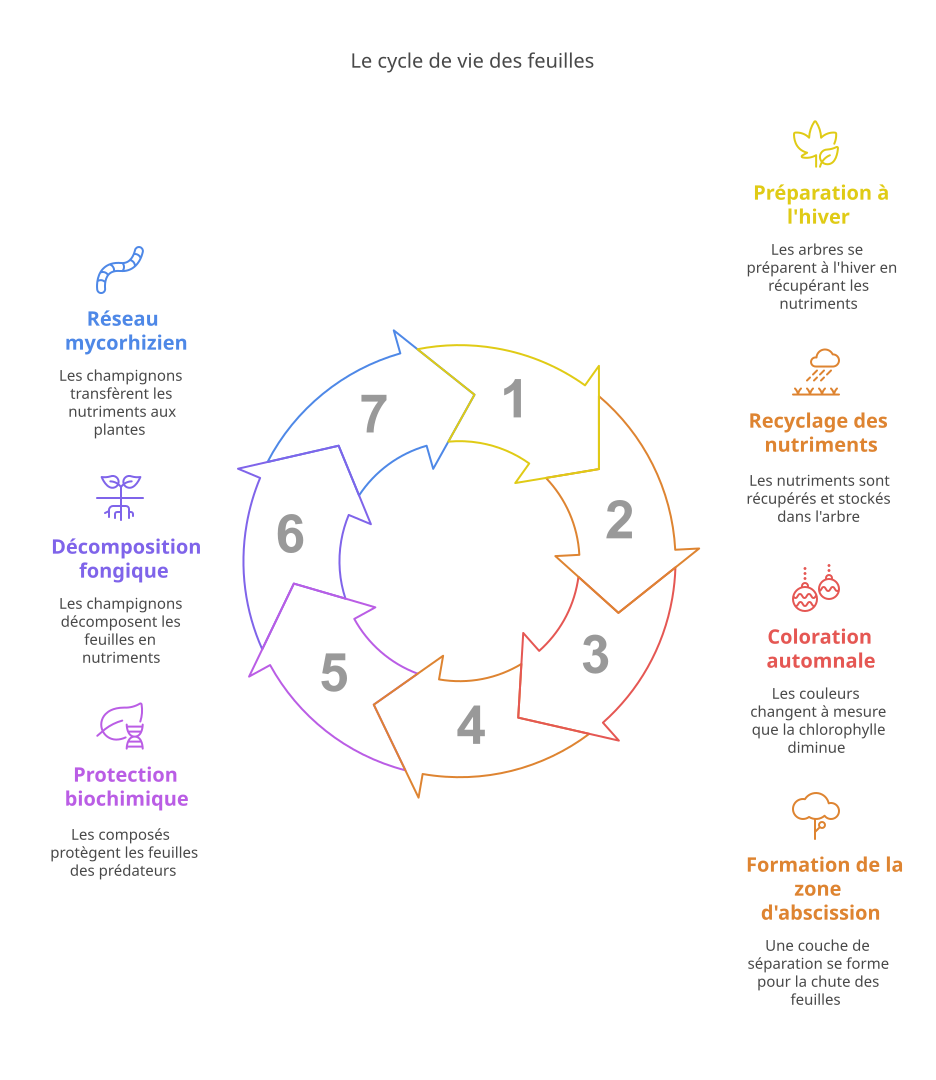

Chaque automne, les arbres caducs se préparent à l’hiver en orchestrant un processus biologique remarquable. Loin d’être un simple abandon, la chute des feuilles est une stratégie de survie sophistiquée qui implique une récupération méticuleuse des ressources et une préparation à la dormance hivernale. Comprendre ce mécanisme nous permet d’apprécier la valeur inestimable des feuilles mortes pour notre jardin.

La stratégie de l’arbre avant l’hiver : un processus d’économie circulaire

Dès la fin de l’été, lorsque les jours raccourcissent et que les températures commencent à baisser, les arbres déclenchent un processus appelé sénescence foliaire. Cette phase critique comprend plusieurs étapes :

Le recyclage des nutriments : la remobilisation

Avant de se séparer de ses feuilles, l’arbre récupère soigneusement les éléments nutritifs essentiels à sa survie :

- Azote (N) : Composant fondamental des protéines et des acides nucléiques, récupéré jusqu’à 80% dans certaines espèces

- Phosphore (P) : Élément crucial pour le stockage d’énergie et la synthèse d’ADN

- Potassium (K) : Régulateur des fonctions cellulaires et de la résistance au gel

- Magnésium (Mg) : Centre de la molécule de chlorophylle

- Acides aminés : Composants de base des protéines, essentiels pour la croissance printanière

- Glucides : Sources d’énergie stockées pour la période de dormance

Ce processus de récupération s’effectue via la sève élaborée, un fluide riche en nutriments qui circule dans le phloème (tissu conducteur de l’arbre). La sève élaborée transporte ces précieux éléments des feuilles vers les tissus de stockage de l’arbre :

- Branches : Pour nourrir les bourgeons en attente

- Tronc : Dans les cellules de parenchyme du bois

- Racines : Principal organe de stockage hivernal pour de nombreuses espèces

Les signes visibles de ce processus : la coloration automnale

Le spectacle des couleurs d’automne est en réalité le témoin visible de ce recyclage interne :

- Disparition de la chlorophylle : L’arbre cesse de produire ce pigment vert et récupère son magnésium, révélant ainsi d’autres pigments

- Caroténoïdes : Pigments jaunes et orange déjà présents mais masqués par la chlorophylle

- Anthocyanes : Pigments rouges et pourpres nouvellement synthétisés qui protègent les cellules foliaires pendant le processus de récupération

Formation de la zone d’abscission

Une fois la récupération des nutriments terminée, l’arbre crée une zone d’abscission à la base du pétiole (la tige de la feuille) :

- Formation d’une couche de séparation composée de cellules fragiles

- Développement d’une couche protectrice de liège qui scelle la cicatrice foliaire

- Rupture mécanique provoquée par le vent, la pluie ou le poids de la feuille

L’arbre épargne ses ressources pour plus tard…

La protection biochimique : le rôle des terpènes et autres composés

Ce qui reste dans les feuilles après ce recyclage n’est pas simplement un déchet. L’arbre y laisse délibérément certains composés qui joueront un rôle essentiel dans le cycle des nutriments forestiers :

Les feuilles sont au sol, mais elles ne sont pas accessibles à tout le monde. Les Terpènes et les Tanins les protègent des prédateurs.

Les composés protecteurs laissés dans les feuilles

- Terpènes : Famille de molécules aux multiples fonctions

- Monoterpènes et sesquiterpènes : Composés volatils responsables des odeurs caractéristiques des feuilles d’automne

- Diterpènes et triterpènes : Substances plus complexes aux propriétés antimicrobiennes

- Tanins : Composés phénoliques qui rendent les feuilles moins appétentes pour les herbivores et ralentissent la décomposition initiale

- Lignine : Polymère complexe qui renforce les parois cellulaires et résiste à la décomposition rapide

- Subérine et cutine : Substances hydrophobes qui protègent contre la dessiccation et les pathogènes

Pourquoi cette protection biochimique est essentielle

Ces composés ne sont pas laissés au hasard dans les feuilles mourantes. Ils remplissent plusieurs fonctions stratégiques :

- Contrôle de la décomposition : Les tanins et la lignine ralentissent la décomposition initiale, permettant une libération progressive des nutriments

- Sélection microbienne : Les terpènes inhibent certains microorganismes tout en favorisant d’autres, notamment les champignons mycorhiziens bénéfiques

- Protection contre le lessivage : Ces composés empêchent que les nutriments restants soient emportés trop rapidement par les pluies

- Communication chimique : Certains terpènes volatils attirent des microorganismes spécifiques qui participent à la décomposition

Cette stratégie garantit que les éléments nutritifs restants dans les feuilles (principalement le carbone, une partie du calcium et certains micronutriments) seront libérés progressivement dans le sol au bénéfice futur de l’arbre lui-même et de l’écosystème environnant.

Le rôle crucial des champignons dans la décomposition des feuilles

Une fois au sol, les feuilles mortes deviennent le théâtre d’une activité microbienne intense, orchestrée principalement par différents types de champignons :

Les principaux acteurs fongiques de la décomposition

- Champignons de la litière : Premiers colonisateurs des feuilles fraîchement tombées

- Mycena : Petits champignons à chapeau qui décomposent les celluloses

- Marasmius : Spécialistes de la dégradation de la litière forestière

- Collybia : Dégradent les composés carbonés complexes

- Ascomycètes saprophytes : Experts en décomposition des composés récalcitrants

- Xylaria : Capables de dégrader la lignine

- Hypoxylon : Décomposeurs efficaces des tissus ligneux

- Champignons de la pourriture blanche : Spécialistes de la dégradation de la lignine

- Trametes versicolor (Polypore versicolore) : Producteur d’enzymes lignolytiques puissantes

- Pleurotus (Pleurotes) : Dégradent efficacement les composés ligneux

- Champignons mycorhiziens : Créent des symbioses avec les racines des plantes

- Mycorhiziens à arbuscules (Glomus, Rhizophagus) : Pénètrent les cellules racinaires

- Ectomycorhiziens (Lactarius, Russula, Amanita) : Forment un manchon autour des racines

Le processus de décomposition par étapes

La transformation des feuilles mortes en nutriments disponibles se déroule en plusieurs phases :

- Fragmentation initiale : Les champignons pionniers et la faune du sol (collemboles, acariens) fragmentent les feuilles

- Dégradation des composés simples : Les sucres, l’amidon et les protéines restants sont rapidement métabolisés

- Attaque des composés complexes : Les champignons spécialisés sécrètent des enzymes (cellulases, ligninases) qui décomposent la cellulose et la lignine

- Minéralisation : Transformation des composés organiques en éléments minéraux solubles (nitrates, phosphates)

- Humification : Formation d’humus stable, réservoir durable de nutriments dans le sol

Comment les champignons rendent les nutriments disponibles pour les plantes

Les champignons emploient plusieurs mécanismes pour libérer et transférer les nutriments des feuilles mortes vers les plantes vivantes :

- Sécrétion d’enzymes extracellulaires :

- Cellulases pour dégrader la cellulose

- Pectinases pour les pectines des parois cellulaires

- Ligninases pour décomposer la lignine récalcitrante

- Protéases pour décomposer les protéines

- Production d’acides organiques : Solubilisent les minéraux (phosphore, fer) fixés dans le sol

- Réseau mycélien : Agit comme un système racinaire secondaire extrêmement étendu et efficace

- Transfert direct dans les symbioses mycorhiziennes : Les champignons mycorhiziens forment des interfaces d’échange avec les racines des plantes

Le réseau mycorhizien : l’Internet du sol

Les champignons mycorhiziens créent un véritable réseau souterrain connectant les plantes entre elles et avec la matière organique en décomposition :

- Échange bidirectionnel : Les plantes fournissent des sucres aux champignons qui, en retour, leur apportent eau et nutriments

- Extension considérable : Le mycélium fongique peut explorer un volume de sol jusqu’à 1000 fois supérieur à celui des racines seules

- Partage des ressources : Les nutriments des feuilles décomposées peuvent être transférés à des plantes distantes via ce réseau

- Protection contre les stress : Les mycorhizes améliorent la résistance des plantes à la sécheresse et aux pathogènes

Application pratique : l’utilisation des feuilles mortes au jardin

Pourquoi les feuilles mortes sont un trésor pour vos buttes de culture

L’utilisation des feuilles mortes dans les buttes de culture représente une application ingénieuse de ce cycle naturel :

- Source de carbone stable : Les feuilles se décomposent progressivement, fournissant un apport continu de nutriments

- Réservoir de microorganismes bénéfiques : Les feuilles contiennent déjà une communauté microbienne adaptée à leur décomposition

- Inoculum mycorhizien naturel : Les feuilles forestières en particulier sont riches en spores et fragments de mycélium mycorhizien

- Structure du sol améliorée : En se décomposant, les feuilles créent une structure grumeleuse idéale pour les racines

- Rétention d’eau : L’humus formé par la décomposition des feuilles peut retenir jusqu’à 20 fois son poids en eau

- Régulation thermique : La matière organique tamponne les variations de température, protégeant les microorganismes et les racines

Comment utiliser efficacement les feuilles mortes au jardin

- Paillage direct : Étalez une couche de feuilles (5-10 cm) autour des plantes pérennes, arbustes et arbres

- Compostage : Mélangez les feuilles avec des matières azotées (tontes, déchets de cuisine) pour un compost équilibré

- Couche dans les buttes de culture : Intégrez une couche de feuilles mortes dans vos buttes en lasagne ou buttes Hügelkultur

- Terreau de feuilles : Laissez les feuilles se décomposer pendant 1-2 ans pour obtenir un terreau d’une qualité exceptionnelle

- Abri pour la faune auxiliaire : Un tas de feuilles dans un coin du jardin abrite hérissons, carabes et autres auxiliaires

Conseils pour optimiser l’activité mycorhizienne dans vos buttes

- Privilégiez les feuilles forestières : Elles sont naturellement plus riches en champignons mycorhiziens

- Évitez de stériliser : N’utilisez pas de fongicides et limitez le retournement qui perturbe les réseaux mycéliens

- Diversifiez les sources : Mélangez des feuilles de différentes espèces d’arbres pour diversifier les communautés microbiennes

- Inoculez consciemment : Ajoutez un peu de sol forestier ou des débris de racines mycorhizées pour enrichir votre butte

- Protégez le mycélium : Maintenez une humidité constante et évitez de laisser le sol nu entre les cultures

Conclusion : les feuilles mortes, un maillon essentiel du jardin vivant

Le processus qui précède la chute des feuilles illustre la sophistication des stratégies adoptées par les arbres pour survivre et prospérer. En récupérant les nutriments essentiels avant de se séparer de leurs feuilles, puis en protégeant biochimiquement ce qui reste, les arbres créent les conditions idéales pour un recyclage naturel optimisé par les champignons.

En tant que jardiniers, nous avons tout intérêt à nous inspirer de ce modèle d’économie circulaire parfait. Les feuilles mortes ne sont pas des déchets à éliminer mais une ressource précieuse, un « or brun » qui, correctement utilisé, enrichit nos sols, stimule l’activité biologique et nourrit nos cultures tout en réduisant nos besoins en intrants extérieurs.

Au-delà de leur valeur agronomique, les feuilles mortes nous rappellent que dans la nature, rien ne se perd, tout se transforme. Chaque fin est le début d’un nouveau cycle, et c’est précisément cette sagesse que nous pouvons appliquer dans nos jardins pour cultiver en harmonie avec les processus naturels.

Graphiste et webdesigner pendant plus de 20 ans, Cécile passe un brevet professionnel d’exploitant agricole en maraîchjage Bio (bprea) en 2021.

Elle kiffe la complexité de la biologie du sol et jongle avec les EM, LIFOFER, le Basalte, les composts, Bokashi et autres thés et purins pour créer des sols pleins d’Humus et de fertilité.