Qu’est-ce que l’agroécologie ?

L’agroécologie est à la fois une discipline scientifique et un mouvement social qui intègre l’agriculture, l’écologie et la société pour optimiser les interactions au sein des agroécosystèmes. Cette approche holistique vise à transformer les systèmes agricoles conventionnels en systèmes durables, autonomes et résilients, tout en prenant en compte les enjeux sociaux et économiques.

Les principes fondamentaux de l’agroécologie

- Durabilité : Préserver les ressources naturelles pour les générations futures

- Biodiversité : Favoriser la diversité des espèces cultivées et sauvages

- Résilience : Développer des systèmes capables de s’adapter aux changements climatiques

- Autonomie : Réduire la dépendance aux intrants extérieurs

- Approche systémique : Considérer l’exploitation agricole comme un écosystème complet

Contrairement aux méthodes agricoles conventionnelles qui reposent souvent sur l’utilisation intensive d’intrants chimiques, l’agroécologie privilégie les mécanismes naturels et les interactions biologiques pour maintenir la fertilité des sols, gérer les ravageurs et optimiser la production.

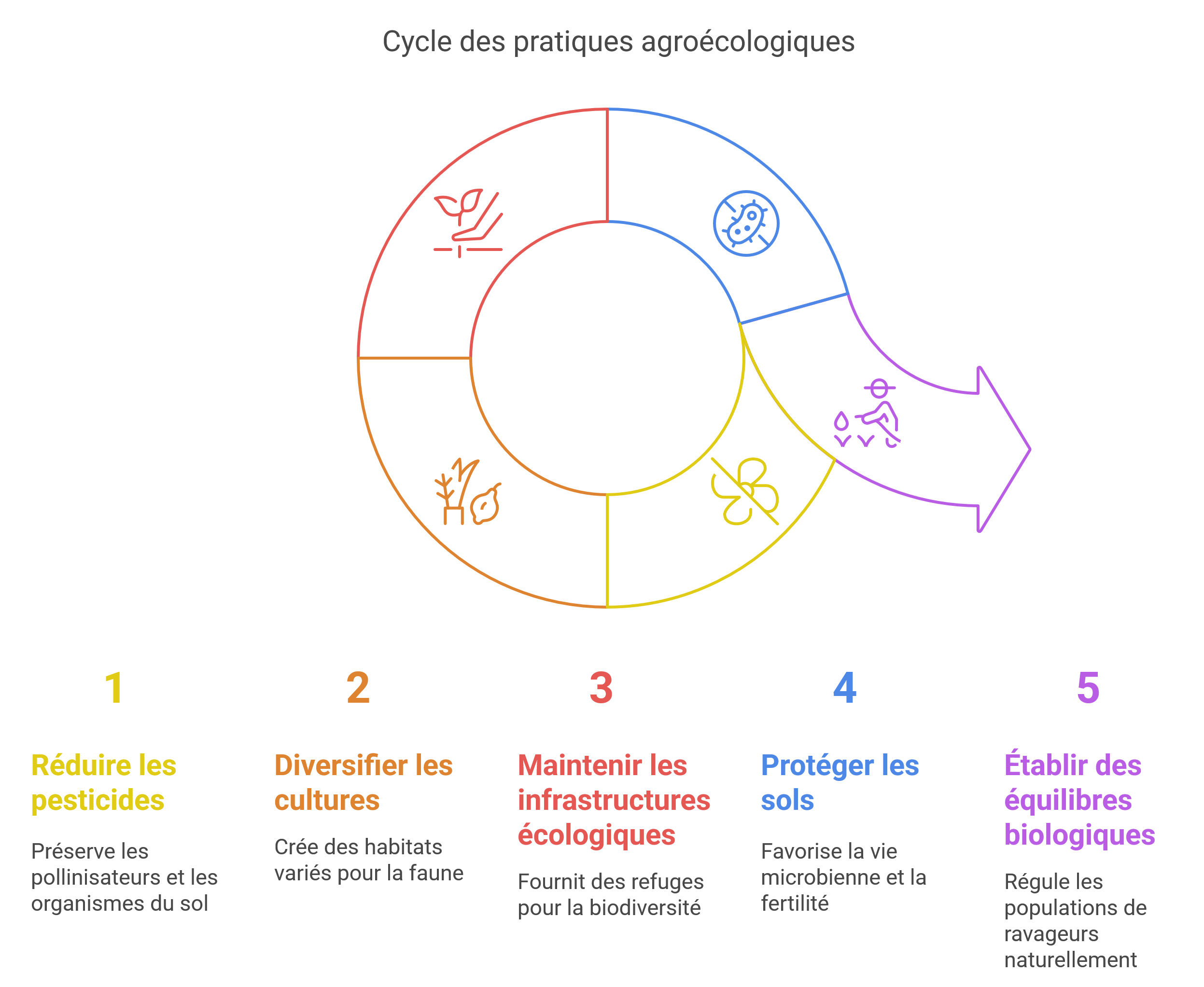

L’agroécologie et la biodiversité : un cercle vertueux

L’agroécologie joue un rôle crucial dans la préservation et l’amélioration de la biodiversité. En favorisant des pratiques agricoles respectueuses de l’environnement, elle crée des conditions propices au développement d’une multitude d’espèces végétales et animales.

Pourquoi l’agroécologie est bénéfique pour la biodiversité :

- Réduction des pesticides : En limitant l’usage de produits chimiques, l’agroécologie préserve les insectes pollinisateurs et les organismes du sol

- Diversification des cultures : Les polycultures et rotations créent des habitats variés pour la faune

- Maintien d’infrastructures écologiques : Haies, mares, bandes enherbées qui servent de refuges pour la biodiversité

- Protection des sols : Les pratiques agroécologiques favorisent la vie microbienne et la fertilité naturelle

- Équilibres biologiques : La présence d’auxiliaires naturels contribue à réguler les populations de ravageurs

La lutte biologique : un pilier de l’agroécologie

En agriculture biologique et en agroécologie, l’utilisation des auxiliaires pour lutter contre les ravageurs est appelée lutte biologique. Cette méthode repose sur l’action d’organismes vivants qui régulent naturellement les populations de nuisibles ou favorisent la production agricole.

Les différents types d’auxiliaires :

- Prédateurs : Coccinelles, carabes et araignées qui consomment directement les ravageurs comme les pucerons

- Parasitoïdes : Insectes dont les larves se développent aux dépens d’un hôte nuisible, entraînant sa mort (ex. trichogrammes)

- Micro-organismes : Champignons, bactéries ou virus pathogènes pour les ravageurs (ex. Bacillus thuringiensis contre les chenilles)

- Pollinisateurs : Abeilles et bourdons qui améliorent la fécondation des plantes

La lutte intégrée : une composante essentielle

La lutte intégrée (ou protection intégrée) est une approche agroécologique qui combine diverses méthodes pour gérer les ravageurs, maladies et adventices tout en minimisant l’impact environnemental. Elle est fondée sur quatre principes clés :

- Prévention : Favoriser des pratiques culturales qui limitent l’apparition de bioagresseurs

- Surveillance : Observer régulièrement les cultures pour détecter précocement les nuisibles

- Méthodes combinées : Utiliser des approches biologiques, physiques et culturales avant d’envisager des interventions chimiques

- Gestion durable : Prévenir la résistance des nuisibles et préserver les mécanismes naturels de régulation

Contrairement au biocontrôle, qui se limite à l’utilisation de mécanismes naturels (macro-organismes, micro-organismes, substances naturelles, médiateurs chimiques), la lutte intégrée peut inclure des méthodes chimiques raisonnées en dernier recours.

Pratiques culturales en agroécologie

L’agroécologie repose sur diverses pratiques culturales qui favorisent la santé des plantes tout en préservant l’environnement :

- Plantation de haies et bandes fleuries : Créent des refuges pour les auxiliaires

- Réduction des pesticides : Favorise le développement des populations d’auxiliaires

- Maintien d’habitats naturels : Prairies non fauchées, tas de pierres qui abritent la biodiversité

- Rotation des cultures : Prévient l’épuisement des sols et rompt les cycles des bioagresseurs

- Choix de variétés résistantes : Réduit la sensibilité aux maladies et ravageurs

- Bassinage : Technique qui consiste à asperger d’eau les plantes pour déloger les pucerons de manière mécanique, sans recourir aux insecticides

- Désherbage mécanique ou thermique : Alternatives aux herbicides pour gérer les adventices

- Aération des serres : Régule l’humidité pour prévenir les maladies fongiques sans fongicides

- Cultures associées : Plantations simultanées de différentes espèces pour optimiser l’espace et créer des synergies bénéfiques

- Paillage organique : Protège le sol, maintient l’humidité et enrichit progressivement en matière organique

- Compostage : Valorise les déchets organiques et nourrit le sol sans engrais chimiques

- Taille raisonnée : Limite les interventions pour préserver l’équilibre naturel des plantes

- Cultures de couverture : Protègent les sols entre deux cultures principales

Mettre en place l’agroécologie sur son exploitation

Adopter l’agroécologie nécessite une transition progressive et réfléchie :

- Observer et comprendre : Identifier les interactions écologiques déjà présentes sur l’exploitation

- Planifier : Établir un plan de transition sur plusieurs années

- Diversifier : Introduire progressivement de nouvelles cultures et pratiques

- Expérimenter : Tester différentes approches à petite échelle avant de généraliser

- Se former : Participer à des réseaux d’échanges entre agriculteurs et s’informer des avancées scientifiques

Conclusion

L’agroécologie représente bien plus qu’une simple alternative aux méthodes conventionnelles : c’est une véritable vision d’avenir pour l’agriculture. En plaçant la biodiversité au cœur de son approche, elle permet de produire durablement tout en préservant les ressources naturelles et en s’adaptant aux défis climatiques.

Cette démarche holistique réconcilie production agricole et protection de l’environnement, offrant ainsi des perspectives prometteuses pour nourrir la planète de manière responsable. En adoptant des pratiques agroécologiques, les agriculteurs deviennent de véritables acteurs de la transition écologique, contribuant activement à la préservation de la biodiversité et à la durabilité de nos systèmes alimentaires.

Graphiste et webdesigner pendant plus de 20 ans, Cécile passe un brevet professionnel d’exploitant agricole en maraîchjage Bio (bprea) en 2021.

Elle kiffe la complexité de la biologie du sol et jongle avec les EM, LIFOFER, le Basalte, les composts, Bokashi et autres thés et purins pour créer des sols pleins d’Humus et de fertilité.